Из воспоминаний первых коммунистов посёлка

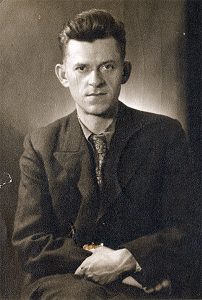

Николай Александрович Морозов, старейший коммунист посёлка Мстёра:

«Родился я в ноябре 1903 года. Сейчас мне 71 год. Отец мой – иконописец, работал на хозяина. Мать – гладошвейка. Окончил начальную школу в 1913 году. Всего в ней было 3 класса. По окончании её получил похвальный лист. Потом она стала четырёхклассной, а затем – городской семиклассной. В 1917 году я окончил 4 класса иконописно-рисовальной школы. Занимались здесь иконописью и рисованием. Преподавателем был Шмелёв. Всего в школе обучались 70 человек. Наступил 1917 год. Школа распалась, и вместо неё образовалась опытно-показательная школа-коммуна.

«Родился я в ноябре 1903 года. Сейчас мне 71 год. Отец мой – иконописец, работал на хозяина. Мать – гладошвейка. Окончил начальную школу в 1913 году. Всего в ней было 3 класса. По окончании её получил похвальный лист. Потом она стала четырёхклассной, а затем – городской семиклассной. В 1917 году я окончил 4 класса иконописно-рисовальной школы. Занимались здесь иконописью и рисованием. Преподавателем был Шмелёв. Всего в школе обучались 70 человек. Наступил 1917 год. Школа распалась, и вместо неё образовалась опытно-показательная школа-коммуна.

В 1919 году на фронте убили моего отца. После этого вступаю в 1919 году сразу в комсомол и партию. Вместе со мной вступили односельчане Суслов, Подковырин, Козлов и другие товарищи.

Во Мстёре был организован «Союз молодёжи». В него входили дети только местной буржуазии. Их было человек 30. В 1919 году из Вязников приехал председатель уездного комитета комсомола, и всех нас (Морозова, Суслова, Подковырина, Козлова, Кротова) пригласили на собрание. Сынкам буржуазии предложили вступить в комсомол, но они отказались. И пришлось нам вновь организовывать комсомол. В нашей комсомольской организации насчитывалось всего 7 человек. Собрания проходили в Народном доме — бывшей барской чайной. Вскоре я был избран секретарём комсомольской организации посёлка Мстёра.

Гражданская война. В стране царила разруха. Много молодёжи было на фронте. Все фабрики во Мстёре не работали, были закрыты. Много было безработных. Жили только тем, что зарабатывали на дому. Мужчины в основном занимались иконописью, а женщины – вышиванием. Очень трудное было время. Были развиты мешочничество, воровство. Мы вели борьбу со спекулянтами, искали лишний хлеб у кулаков и отправляли в армию. Также помогали семьям погибших красноармейцев. В 1919 году ещё одно бедствие – голод Поволжья. И здесь мы оказали помощь. В 1921 году через биржу труда был организован отряд помощи крестьянам Поволжья – продовольственный отряд, который состоял из 9 мстерян и 21 вязниковца. Нас направили в Саратовскую область на помощь крестьянам по уборке хлеба.

В 1923 году я был послан на кооперативные курсы во Владимир. Успешно окончил их и был направлен в губернский артсоюз. С 1923 года до 1939-го работал по промысловой кооперации, затем до 1942 года я работал во Мстёре на клеёночной фабрике. В 1942-м меня призвали в армию. Был направлен во Вторую Сталинскую учебную бригаду. В бригаде было несколько дивизий. Здесь я прослужил 3 года, находился в учебных частях, где шла подготовка молодых кадров. Победу справляли в бригаде.

В августе 1945 года вернулся домой, опять поступил работать на клеёночную фабрику. В 1963-м я ушёл на пенсию».

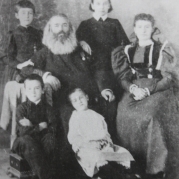

Леонид Иванович Суслов:

«Родился я в 1906 году. Учился на Мстёрской опытно-показательной станции. Здесь мы изучали географию, черчение, историю, естествознание, математику, грамматику и другие предметы. Я мечтал учиться и дальше, но, к сожалению, свою мечту мне не удалось осуществить. Семья жила очень плохо, бедно, и мне пришлось наняться батраком к кулаку Разумову, чтобы как-то помочь родителям. Осенью этого года я поступил на меднопрокатный завод арендатора Фатьянова. Сначала выполнял разные работы, затем стал учеником на меднопрокатном станке, а через некоторое время стал работать мастером.

В 1922 году я вступил в комсомол. На фабрике меня избрали председателем фабрично-заводского комитета, также я был избран в члены бюро Мстёрского волостного комитета комсомола.

Во Мстёре проводилась культурная работа. Мы, комсомольцы, ставили концерты, пьесы. Была создана организация «Синие блузы». Также мы проводили ликбезовскую работу.

В 1925 году я – кандидат в партию, а в следующем, 1926 году, стал членом ВКП(б). Работал на частном заводе «Ювелир». Меня выбрали секретарём партийной организации

В 1932 году по путёвке райкома партии меня посылают учиться в Иваново, в коммунистическое высшее учебное заведение. С 1936 года я работал преподавателем истории и географии в средней школе №11.

Никогда мне не забыть 22 июня 1941 года. 16 июля меня мобилизовали в ряды Красной Армии и направили политруком автороты аэродромного обслуживания в Сейму (под Горьким), где формировались лётные части истребителей «ЛаГГ-3» для отправки на фронт.

В 1943 году меня взяли из Сеймы и направили на учёбу в Ленинградское военное училище связи в Уральск. Я стал радиотехником. Через год был направлен на фронт. Под огнём врага мне приходилось ремонтировать танковые радиостанции. Однажды я попал под бомбёжку, и меня засыпало землёй. После этого случая я поседел.

В конце декабря 1945 года я был демобилизован и возвратился во Мстёру, где стал работать директором профтехшколы. В 1948-м я организовал школу столяров-краснодеревщиков, где проработал директором шестнадцать лет. В 1963 году школу ликвидировали. С 1964 по 1967 годы работал председателем Мстёрского поссовета. В 1967-м году я ушёл на пенсию».