Исторические хроники и даже вполне реальные дела Госархива Владимирской области свидетельствуют о том, что Никола Мерединский неоднократно вмешивался в жизнь местных обитателей: крестьян и помещиков целой округи.

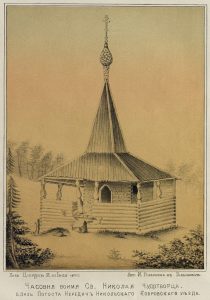

В старину там на границе Мстерской волости Вязниковского уезда стоял Никольский погост, что в Нередичах или Мередичах. Название это, скорее всего, мерянского (угро-финского) происхождения. Рядом с погостом на лесной опушке высилась деревянная резная часовня, внутри которой находилась большая, около двух метров в высоту, деревянная статуя, изображавшая Николу Чудотворца с мечом в правой руке и миниатюрным изображением храма погоста в левой.

При Екатерине II помещик села Овсянниково отставной гвардейский офицер Андрей Толмачев повелел своим дворовым забрать старинную икону Николая Чудотворца из находившего поблизости Николо-Нередичского погоста и перевезти к нему в усадьбу. Слуги выполнили приказ барина, однако потом ночью к нему, словно пушкинский командор к Дон-Жуану, явилась статуя разгневанного Николы Мередичского. После этого полумертвый от страха и ослепший Толмачев вернул икону в погост, после чего хотя и прозрел, но после перенесенного потрясения вскоре умер.

В 1809 году уже крестьяне соседней деревни украли ту же икону. После чего один из них ослеп и подкинул украденный образ на дорогу, а второй явился в полицию с повинной, после того, как повстречал за околицей Николу Мерединского. Икону вернули, к первому вору возвратилось зрение, а второй злоумышленник сошел с ума.

Неоднократно воры пытались поживиться деньгами, которые жертвователи опускали в кружку, находившуюся в часовне. Надолго в памяти обитателей окрестных селений остался случай, когда грабитель, сорвав крышку с прикрепленной цепью к стене металлической кружки, опустил туда руку, но вытащить ее обратно уже не смог. Всю ночь он просидел в таком положении внутри часовни, как в капкане. Наутро его обнаружили местные крестьяне. Лишь с помощью инструмента злоумышленника удалось освободить и отправить в острог — за кражу и святотатство. В другой раз воришке, вошедшему в часовню, показалось, что на него замахнулся мечом Никола Мерединский. Злодей с испугом выбежал вон, после чего прожил очень недолго.

Николо-Нередичский погост известен с древности. В старину там, на дороге из Ярополча в слободу Холуй был монастырь, который опекали князья Кривоборские — прямые потомки великого князя Владимирского и Суздальского Всеволода Большое Гнездо.

Историки считают, что примерно тысячу лет назад на месте Нередичского погоста находилось городище угро-финского племени меря, о чем красноречиво свидетельствует само название Нередичи. Потом на территории бывшего укрепленного поселения князьями Кривоборскими, представителями старшей ветви стародубской княжеской династии, был основан Никольский монастырь, который именовался «Никола Нередичский» (или «Мередичский» и даже «Мерединский»). Эту обитель Кривоборские патронировали вплоть до прекращения их рода. Одной из последних покровительниц монастыря стала княгиня Мария Кривоборская, вдова потомка Рюрика в 20-м колене князя Федора Ивановича Кривоборского.

Чудом уцелела духовная грамота княгини Марии, датированная 1599 годом. Она завещала «Николе Мерединскому» «два рубли денег и 10 четвертей ржи, 20 овса, да 5 четвертей пшеницы, да 5 чети ячменю, да 2 мерина, да 2 коровы, да 2 котла винных и с трубами, да котел пивной, да всякая посуда домашняя». Еще княгиня приказывала изготовить для монастырского храма новую икону — «Деисус окладной».

В этой грамоте говорится о том, что в пору опричнины Ивана Грозного и боярских раздоров при его сыне царе Федоре Ивановиче Нередичский монастырь крайне обеднел. Княгиня пишет, что обитель «от Божия посещенья от мора оскудела, игумна и братья, и монастырсково строенья нет, а только на том месте храм Николы Чюдотворца да в приделе мученик Христов Федор Тирон, да теплый храм Варвара великомученица Христова, а ныне у них служит за оскуденье один священник».

Княгиня Кривоборская выступала за возобновление Николо-Мерединского монастыря, но тяжелые, с мором и неурожаями последние годы царствования Бориса Годунова — канун Великой Смуты начала XVII столетия — не способствовали возрождению «оскудевшей» обители, затерянной в дремучих клязьменских лесах.

К тому же и род Кривоборских вскоре окончательно прекратился. Последний носитель этой громкой когда-то фамилии князь Мирон Иванович Кривоборский, племянник супруга княгини Марии, погиб в 1608 году под Смоленском, защищая древний город от польского войска короля Сигизмунда III. Тело погибшего воеводы привезли в Нередичский монастырь и похоронили при Никольском храме. В середине XIX века на старом кладбище Нередичского погоста была найдена массивная белокаменная надгробная плита с надписью: «Лета 7126 [1608 г.] февраля… дня убиен бысть под Смоленском князь Мирон Иванович Кривоборский Стародуборяполовский». К сожалению, этот уникальный памятник утрачен.

В 1620-е годы Нередичский монастырь был окончательно упразднен и обращен в погост — приходской центр для пяти окрестных деревень. В погосте имелись две деревянные церкви – Никольская и Ильинская. Лишь в первой трети XIX века вместо них возвели каменный Никольский храм.

Особым почитанием у путников пользовалась старинная деревянная часовня во имя святителя Николая Чудотворца, стоявшая в лесу в полутора верстах от погоста Нередичи, по дороге из Вязников в Холуй. Часовня эта, выстроенная еще в XVII столетии, имела вид четырехугольной башни с одной главой, покрытой чешуйчатыми стеблями наподобие черепицы. Сверху часовню венчал восьмиконечный крест, а деревянную крышу поддерживали шесть столбов с колоннами. Рисунок этой часовни сделал известный мстерский краевед и книгоиздатель Иван Голышев.

Свое впечатление о нередической часовне оставил в путевых записках известный ученый владимирский уроженец академик Владимир Павлович Безобразов, посетивший эти места в 1861 году: «Однообразие дороги (из Вязников от слободы Мстеры в слободу Холуй) прерывалось лишь перевозом на Холуйской пристани (на Клязьме) и часовнею с деревянным изваянием святого чудотворца Николая, стоящею посреди мрачного леса. С этою часовнею связаны народные легенды, которые с трепетом рассказывал мне ямщик. Темнота и холод в этой часовне, посреди нее колоссальная фигура угодника, стоящего с большим мечом в руках, и пустынный лес вокруг, действительно производят трепет в душе».

Николо-Нередичский погост просуществовал до начала 1930-х годов. Его Никольский храм, был закрыт и некоторое время стоял в запустении, а потом его разобрали до основания, как и одноименную часовню. Вместе с ними разрушили колокольню и церковную ограду. До настоящего времени не дошло ни одной фотографии Никольской церкви, поэтому воссоздать ее облик уже невозможно. Неизвестна и судьба чудотворного образа. А среди дачников, грибников и охотников до сих пор бытует «страшилка» о призраке Николы Мерединского, который будто бы иногда появляется в окрестных лесах и не может простить людям разорения древней святыни.